高病原性新型インフルエンザウイルスの早期診断をめざして

~高感度迅速検出法の開発と医療への貢献~

- 講師名

- 石川智久(理化学研究所横浜研究所 オミックス基盤研究領域)

- 会場

- 横浜市大講義棟1階 講義室1

- 時間

- 11:00-11:40

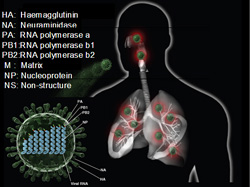

わが国では季節性インフルエンザが毎年冬季に流行しますが、世界的大流行(パンデミック)を引き起こす新型インフルエンザウイルスは、人類にとって危険なものであり、いかなる時にも警戒と迅速な医療対応が必要となります。1918年から1919年にかけて発生した「スペイン風邪」はインフルエンザH1N1ウイルスに起因して、世界的大流行を引き起こしました。感染者数6億人、死亡者数4000万~5000万人にのぼり、その死亡者数は第2次世界大戦における戦死者数を上回ります。

最近では2009年、パンデミックを引き起こし、18,000人以上の死者を出したインフルエンザA(H1N1) pdm2009は、わが国でも社会的に大きな問題となりました。現在、世界中が最も危惧しているのは、高病原性鳥インフルエンザH5N1ウイルスの人への感染拡大です。人間に感染した場合、迅速な医療対応ができないと致死率は60%以上であると報告されています。今のところ人から人への感染例は確認されていませんが、今からその対策に着手することは極めて重要です。理化学研究所・横浜研究所では、その持てる技術と研究能力を活用して、鳥インフルエンザH5N1亜型ウイルスを含む高病原性ウイルスによる新型インフルエンザへの対策に資するためウイルス感染の有無を迅速に診断する技術の実現を目指しています。

講演では、これまでの研究成果と今後の展望に加えて、ウイルスを迅速に検出する研究の様子などについても簡単にご紹介します。

日本人に多い川崎病の謎に挑む

- 講師名

- 尾内善広(理化学研究所横浜研究所 ゲノム医科学研究センター)

- 会場

- 横浜市大講義棟1階 講義室1

- 時間

- 14:00-15:00

川崎病は生後半年から5歳未満の乳幼児が主に罹患する病気です。5日以上続く高熱や発疹などが主な症状で特別な治療を受けなくても1-2週間ほどで自然に治まることが多いのですが、一部の患者さんに冠動脈と呼ばれる心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養を送る重要な血管に動脈瘤などの合併症ができ、その後の生活で運動制限を余儀なくされたり、時に生命を脅かされることもあるため、この合併症を生じさせないための治療を行います。

発症に関係すると予想されている細菌やウィルス等の病原体が特定されれば予防法や根本的な治療法の開発に結びつき、病気を根絶したり合併症をゼロにすることもできるかも知れません。しかし、川崎病が発見されてから40年以上が経過した今日でも残念ながら原因は謎のままです。

一方で川崎病は東アジア人、とりわけ日本人に多いことや、親子や同胞(兄弟や姉妹)がともに川崎病に罹るケースが多く、病原体の感染だけではなく、遺伝的要因によって規定された川崎病に罹りやすい体質も関係すると考えられます。川崎病の遺伝的要因の解明が川崎病の謎を解く鍵になると考え、行なっている私達の研究内容をご紹介します

世界のポリオ根絶とポリオワクチン

- 講師名

- 清水博之(国立感染症研究所ウィルス第二部)

- 会場

- 中央研究棟2階 特別会議室

- 時間

- 13:00-14:00

ポリオ(poliomyelitis、急性灰白髄炎)は、小型のRNAウイルスであるポリオウイルスにより引き起こされる急性ウイルス感染症で、流行時に小児の麻痺患者が多発することから小児麻痺と呼ばれることも多い。

世界ポリオ根絶計画により、世界中のほとんどの地域で、ポリオフリーを達成しているが、2012年現在、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアの3ヶ国では、依然、ポリオ流行が継続している。

弱毒生ポリオワクチン(OPV)は、腸管で効果的に増殖し、発症予防のみならず、優れたウイルス伝播抑制効果を示すユニークなワクチンで、ポリオ根絶計画に大きく寄与した。その一方、OPVは、ウイルス増殖過程における遺伝的不安定性により、ワクチン関連麻痺やワクチン由来ポリオウイルス伝播によるポリオ流行を起こすことから、ポリオ流行のリスクの低い国々では不活化ポリオワクチン(IPV)が導入されている。

日本でも、50年近く定期接種に用いられてきたOPVは、その役割を終え、2012年9月からIPVが導入される。ポリオワクチン開発・導入の歴史は、国内外の感染症コントロール戦略にとって、いまだ多くの示唆を含む。

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校生徒による学習成果発表

高温・低温障害とオーキシン~アサガオの花粉形成不全

- 発表者

- 2年男子

- 会場

- 横浜市大講義棟1階 講義室1

- 時間

- 12:00-12:10

バイオガスの生成とガス生成菌の特定

- 発表者

- 3年男子

- 会場

- 横浜市大講義棟1階 講義室1

- 時間

- 12:15-12:25

昨年度の研究においては、ガス生成に効率の良い条件を発見することができ、水素などのバイオガスの生成を確認することができた。

今年度の研究では、どのような菌がバイオガスを生成しているかを調べたいと思い、菌の属や種の絞り込みに関して主に4つの実験を行った。電子顕微鏡での菌の形状の観察、グラム染色による菌の大別、HPLC法による菌のDNA分析である。また、以上3つの実験の結果・考察から菌の属を推定し、その属の菌のプライマーを用いたPCR実験を行い、最終的な目的である菌の種の特定に取り組んだ。

アレルギー反応と薬の効果

- 発表者

- 2年女子

- 会場

- 横浜市大講義棟1階 講義室1

- 時間

- 12:30-12:40

ニワトリ胚の細胞における分化形態の観察

- 発表者

- 3年男子

- 会場

- 横浜市大講義棟1階 講義室1

- 時間

- 12:45-12:55

レーザー光を用いた回折格子による光の干渉解析

- 発表者

- 2年女子

- 会場

- 横浜市大講義棟1階 講義室1

- 時間

- 13:00-13:10

黄色いトマトの色の由来

- 発表者

- 3年女子

- 会場

- 横浜市大講義棟1階 講義室1

- 時間

- 13:15-13:25

PICマイコンでLED工作

- 発表者

- 2年男子

- 会場

- 横浜市大講義棟1階 講義室1

- 時間

- 15:30-15:40

成長阻害剤メチマゾール-アフリカツメガエルの幼生の成長抑制-

- 発表者

- 3年女子

- 会場

- 横浜市大講義棟1階 講義室1

- 時間

- 15:45-15:55

チロキシン生成が抑制された幼生の甲状腺は、恒常性によりチロキシン産出するために肥大化した、もしくは濾胞内にサイログロブリンが蓄積されたのではないかと考えられる。また、コントロール幼生のほうが変態が進んでいたため、尾にアポトーシスがみられたと考えられる。

地震加速度と揺れの関係

- 発表者

- 2年女子

- 会場

- 横浜市大講義棟1階 講義室1

- 時間

- 16:00-16:10

環境ストレスと植物内のサリチル酸量の関係環境ストレスと

植物内のサリチル酸量の関係

- 発表者

- 3年男子

- 会場

- 横浜市大講義棟1階 講義室1

- 時間

- 16:15-16:25