タンパク質ワールド:その多様な形

- 講師名

- 木寺詔紀(横浜市立大学 生命ナノシステム科学研究科)

- 会場

- 交流棟1階 交流棟ホール

- 時間

- 10:20-11:00

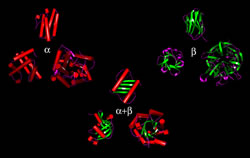

自然環境にはたくさんの種類の生物がいることが大切だということを聞きます。これは生物多様性といって生態系を維持するために大切なことです。これとはずいぶんと違うはなしに聞こえますが、生物個体としての私たちの身体のなかでも多様性は重要な意味を持っています。生命の設計図であるゲノムにはたくさんの種類の遺伝子、つまりタンパク質の情報が書き込まれています。たくさんの種類のタンパク質が体の中に用意されているということ、つまり身体の中で働くタンパク質の多様性も同じように大切なことなのです。

それでは、いろいろな種類のタンパク質はどこがどのように違うのでしょう。タンパク質はいろいろな種類のアミノ酸が、ゲノムに書かれている設計図に従って、鎖状につなげられて作られます。そのアミノ酸のつながり方でタンパク質の形が変わってきます。つまりアミノ酸のつながり方に多様性があり、それがタンパク質の形の多様性に、さらにその結果として役割の多様性につながっています。

今日は、タンパク質の形の多様性の話をします。どのような形があるか、こんなものからあんなものまで。そこで正しい見方をすると、形の多様性はかなり限られていていることがわかります。そこに生命の戦略の一端が見えてきます。

三毛猫の柄は遺伝する?

- 講師名

- 古関明彦(理化学研究所横浜研究所 免疫・アレルギー科学総合研究センター)

- 会場

- 交流棟1階 交流棟ホール

- 時間

- 11:10-11:50

私達のからだの構造や機能には個人毎に異なる多くの特徴(表現型)があり、それらは多かれ少なかれメンデルの法則にしたがった遺伝をします。このことは、私達のからだの特徴の多くの部分は、ゲノムに書き込まれた情報によって決められてくることを意味しています。実際、同じ遺伝情報を持つと考えられる一卵性双生児は、ほとんど区別がつかないほどに身体的特徴は、よく似ています。

しかしながら、栄養状態や様々な環境条件によって一卵性双生児であっても、お互いに違ってくることはよく知られています。例えば、双生児の片方が発症した場合に残る片方もほぼ例外なく発症する自閉症のような疾患もあるのに対し、がんやリウマチ等の自己免疫疾患は必ずしも双方では発症してきません(図参照)。このことは、ゲノムに書き込まれた遺伝的な情報は、長期的な環境の変化によって様々に修飾されうることを示しています。

このようなゲノム情報の機能的な変換は、男女で異なる性染色体についても言えます。X染色体は、男性では1本しかないのに対し、女性では2本あります。しかしながら、2本あるX染色体のうちの1本は不活性化され、機能的には1本の状態になることが知られています。ゲノムの一次的な情報は、後天的に様々に修飾され変換されます。このような変換のメカニズムや、それらがどのように私達がかかる病気と関連しているのかについてお話します。

甘いマメと苦いマメのはなし

- 講師名

- 斉藤和季(理化学研究所横浜研究所 植物科学研究センター)

- 会場

- 交流棟1階 交流棟ホール

- 時間

- 12:00-12:40

植物は動けないため、多くの化学物質を生産し、捕食者や病害虫に対抗するための防御物質として用いていると考えられます。これらの植物が生産する多様な化学物質を、私たち人類は、医薬品、香料、化粧品などの原料として利用しています。

その中でも主に中国に生育している「甘草(カンゾウ)」というマメ科植物には、砂糖の150倍以上も甘いグリチルリチンという成分が含まれています。このグリチルリチンは天然甘味料として幅広く用いられているほか、もとの甘草も多くの漢方薬に含まれる重要な「生薬(ショウヤク)」です。しかし、近年この甘草の需要が高まる中で、原料植物の乱獲による砂漠化、輸出の規制などの問題が深刻になってきました。そこで私たちは甘草からグリチルリチン生産に関わる遺伝子を同定し、遺伝子組換えパン酵母を用いて重要な生合成中間体の生産に成功しました。

また、アルカロイドと総称される成分は多くの場合植物の苦みの本体で、多くの医薬品の原料です。私たちはこのアルカロイドを含む「苦いマメ」品種と含まない「甘いマメ」品種の遺伝子発現を比較することにより、アルカロイド生産の初発段階に関わる重要な遺伝子を同定しました。

この植物が作る多様な化学物質についての最先端研究を、分かりやすくお話しします。

生物は物質か?それとも情報か?

- 講師名

- 豊田哲郎(理化学研究所横浜研究所 生命情報基盤研究部門)

- 会場

- 交流棟1階 交流棟ホール

- 時間

- 12:50-13:30

生物は「物質としての性質」と「情報としての性質」の2面性をあわせ持つ不思議な存在です。生物の中では、物質から情報を読みだすしくみが働いています。また逆に、情報から物質を作り出すしくみも働いています。

物質と情報 - これらは全く異なる概念ですが、生物を理解するためにはこの両面から捉えることが必要です。物質から情報が読みだされ、その情報が新たな物質を産み出すというサイクルにおいて、物質と情報を結び付けるのは、分子のレベルにおける「かたちの相補性」です。このしくみを理解し、コントロールしていくことが現代の生物学の最大のテーマです。このために私たち研究者は、生物を物質として実験的に調べるだけでなく、情報としてコンピュータの中でも調べ、このサイクルを明らかにしようとしています。

特に、生物の進化を考える上でこのサイクルは重要です。このサイクルによって、「自己複製(自分で自分のコピーをつくり出すこと)」が可能になり、これが生物の進化をもたらしたと考えられています。また生物学に限らず様々な分野(物理学、経営学、哲学など)でも、このようなサイクルの発見が重要視されているのでご紹介します。